올해부터 법무부가 업무 수행 능력이 현저히 부족한 국선변호사를 해촉하기로 결정했다. 이에 따라 일부에서는 국선변호인과 국선변호사, 국선전담변호사의 차이에 대한 관심이 증가하고 있다.

3일 법조계에 따르면 법무부는 지난 14일 “직무 수행이 불성실하거나 업무 수행 능력이 현저히 부족하다고 인정되는 경우” 법무부 장관이 국선 전담변호사를 해촉할 수 있도록 하는 ‘검사의 국선변호사 선정 등에 관한 규칙 일부개정령’을 입법 예고했다.

기존에는 해촉 요건에 ‘불성실’만 포함되었지만, ‘업무 수행 능력’ 역시 포함하도록 규정을 강화함으로써 피해자의 권리를 보다 적극적으로 보호하려는 취지다.

이에 따라 국선변호인의 수준이 더 높아질 것이라는 기대도 나오고 있지만, 문제는 국선변호사는 국선변호인과 비록 한 글자 차이지만 업무가 다르다는 점이다.

일반적으로 법정에서 볼 수 있는 국선변호인은 이번 관리·감독 개정 대상에 포함되지 않는다. 우선 국선변호사는 성폭력 범죄 등에서 피해자를 보호하기 위해 검사에 의해 선정되는 변호사다.

이번 개정안의 대상이 바로 이 국선변호사다. 이에 반해 국선변호인은 형사사건에서 기소된 피고인이 △미성년자 △ 70세 이상 △심신장애가 있는 경우 등 법률이 정한 자격을 갖춘 경우, 법원이 직권으로 선정하는 변호인이다.

헌법은 누구에게나 ‘변호인을 선임할 권리’를 보장하고 있으며, 사정이 여의치 않은 피고인도 변호 조력을 받을 수 있도록 한 제도다. 이는 ‘국선전담변호사’와도 구별된다.

변호인은 형사사건에서의 지위를 뜻하는 용어로, 국가가 선임한 변호인을 ‘국선변호인’, 피고인이 직접선임한 변호인을 ‘사선변호인’이라고 한다.

국선변호인은 개인 변호사 업무와 병행할 수 있다. 즉, 변호사가 사선으로 선임되어 개인 사건을 처리하면서도 국선 사건을 맡아 법률 지원을 제공할 수 있다. 일반 국선변호인은 개업한 변호사가 사건별로 보수를 받으며 국선 사건을 수행하는 방식이다.

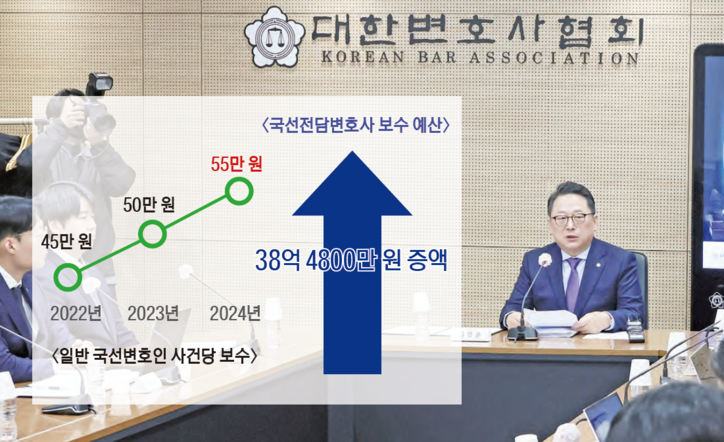

이들은 1·2·3심 형사사건 등에서 심급별 보수를 받으며, 기본 보수는 2007년 20만원에서 2024년 55만원으로 지속적으로 증가했다. 하지만 사건 단위로 활동하다 보니 업무 부담이 커졌고, 이를 보완하기 위해 국선전담변호사 제도가 도입되었다.

국선전담변호사는 법원 소속으로 월 20~30건 내외의 국선변호 사건만을 담당하며, 국선변호 사건을 제외한 변호 업무는 수행할 수 없다. 문제는 국선전담변호사의 전문성에 대한 지적이 계속 제기되고 있다는 점이다.

한 법조계 관계자는 “국선전담변호사의 처우가 열악해 지원자가 많지 않아 전문성이 낮아질 수밖에 없

다”고 지적했다. 실제로 국선전담변호사의 보수는 최초 약 600만원으로, 2007년부터 19년째 동결된 상태다.

게다가 국선변호 예산이 부족해 지난해 11월 말 기준 미지급 국선 변호료 총액이 162억9400만원까지누적되는 등 ‘임금 미지급’ 사례도 빈번하다.

국선변호인의 보호 조치가 미흡하다는 지적도 있다. 지난해 8월 대전지법 형사 항소부 법정에서 공무집행방해 혐의로 재판을 받던 한 피고인이 자신을 변호하던 국선변호인에게 기습적으로 흉기를 휘두르는 사건이 발생했다.

변호인은 목에 상처를 입었고, 교도관들이 피고인을 제압하면서 큰 불상사는 피할 수 있었다. 이처럼 국선변호사의 처우 악화와 업무 부담 증가로 인해 2016년 15.2:1이었던 국선전담변호사 지원 경쟁률은 지난해 평균 3.9:1로 급감했다.

이에 전문성 있는 국선전담변호사를 확보하기 위해 처우 개선이 시급하다는 목소리가 커지고 있다.

지난 20일 제53대 대한변호사협회장으로 당선된 김정욱 변호사는 앞서 9일 서울 서초동 대한변협회관에서 열린 ‘제53대 변협회장 후보자 정책토론회’에서 “국선변호인 보수 인상을 통해 과중한 사건 배당 문제를 해결하겠다”고 밝혔다.

김 회장은 “국선변호인 보수는 2023년부터 2년 연속 인상됐지만, 여전히 현실화가 부족하다”며 “국선변호인 보수 문제를 대법관 후보자 주요 안건으로 삼아, 대법관후보추천위원회 활동을 통해 국회 기획재정위원회를 설득할 계획”이라고도 설명했다.