최근 3년간 교정기관을 대상으로 한 정보공개청구가 15만 건을 넘어서면서 제도 개선 필요성이 제기되고 있다. 제도의 본래 취지가 국민의 알 권리 보장에 있음에도 수용자들의 반복적·악의적 청구로 인한 행정력 낭비와 담당 공무원의 불성실한 대응 문제가 동시에 지적된다.

22일 교정통계연보에 따르면 교정기관을 대상으로 접수된 정보공개청구 건수는 2022년 5만 건, 2023년 4만 건, 2024년 5만 건으로 집계됐다. 이는 법무부 전체 정보공개청구의 약 65%에 해당하는 비중이다. 문제는 이 중 일부 청구가 실제 자료를 받지 못한 채 ‘빈손 청구’로 끝난다는 점이다. 담당 공무원의 성의 없는 답변이 재청구를 유발해 행정력 낭비를 더한다는 비판이 나온다.

교정시설에 수용 중인 A씨는 더 시사법률에 “교도소의 폐쇄적 특성상 수용자들이 필요한 자료를 확보하려면 정확한 문서 제목을 특정해야 하지만 이를 알 방법이 없다”며 “필요한 정보공개 청구를 하려 해도 문서 명칭을 몰라 ‘부존재’ 처리되는 경우가 많아 결국 될 때까지 여러 차례 무작위 청구를 반복할 수밖에 없다”고 토로했다.

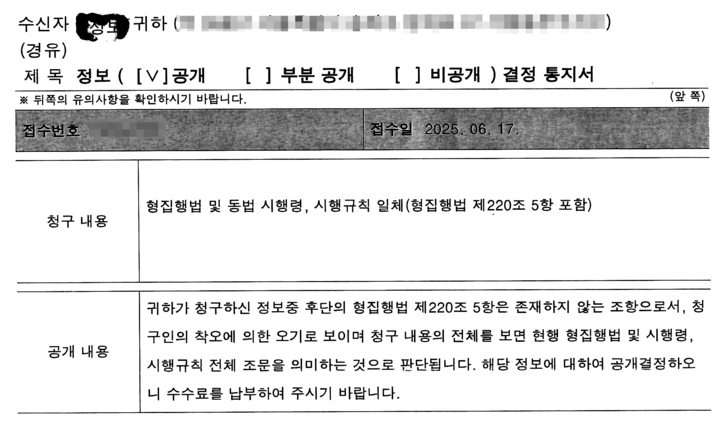

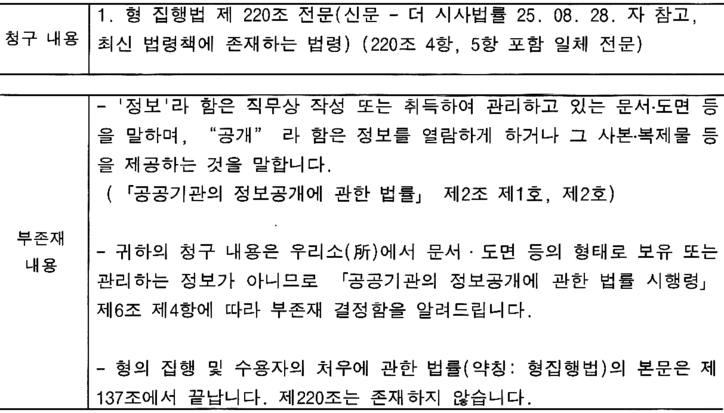

본지 취재 결과 담당자가 정보공개청구에 잘못된 답변을 내놓는 사례도 확인됐다. 지난 8월 29일 수용자 B씨는 징벌 관련 규정을 확인하기 위해 형집행법 시행규칙 제220조 제4·5항을 청구했지만, 해당 기관은 “해당 조항은 존재하지 않는다”는 잘못된 답변을 내놨다.

이후 B씨가 ‘형집행법 제220조 전문 4항, 5항 포함 일체’로 다시 청구하자 이번에는 “형집행법은 제137조에서 끝난다”는 답이 돌아왔다. 이는 ‘법’이 아닌 ‘시행규칙’을 잘못 특정해 발생한 일이지만, 담당자가 제대로 안내하지 않아 청구가 반복된 것이다.

아울러 정보공개법은 공공기관이 직무상 작성·취득해 관리하는 문서 및 각종 매체에 기록된 사항으로 정의한다. 따라서 규정의 존재 확인이나 법령 해석을 요구하는 청구는 원칙적으로 정보공개 대상에 해당하지 않는다.

그럼에도 담당자가 “시행규칙에 해당 조항은 있으나 정보공개 대상이 아니다. 형집행법은 137조까지 있고, 시행규칙이 220조”라고만 안내했어도 불필요한 반복 청구는 막을 수 있었다는 지적이다.

전문가들은 반복 청구를 단순히 수용자 책임으로만 돌리기 어렵다고 강조한다. 수용자들이 주로 요구하는 정보는 징벌 사항, 거실 지정 내역, 편지 수발신 기록, 보관품 잔량 등 기본적 권리와 직결된 내용이 많기 때문이다. 결국 청구 남발을 줄이려면 담당 공무원의 성실하고 정확한 답변과 함께 제도적 보완이 전제돼야 한다는 목소리가 커지고 있다.

한 전직 교도관은 “담당자의 작은 관심만으로도 불필요한 반복 청구를 막을 수 있었다”며 “교정기관의 체계적 안내가 병행돼야 악순환을 끊을 수 있다. 공직자의 책임 있는 대응이야말로 행정력 낭비를 막는 첫걸음”이라고 강조했다.